CAHMER

étude des sièges de pouvoir au Moyen Âge.

Le Cahmer (Centre d’Archéologie et d’Histoire Médiévales des Etablissements Religieux) est un centre de recherches (association loi 1901) hébergé par le centre d’études et d’exposition Antoine Vivenel à Compiègne. Il travaille sur les établissements religieux et les châteaux au Moyen Âge. Il réunit une équipe pluridisciplinaire de chercheurs. Il a été reconnu organisme d’intérêt général à caractère éducatif, culturel et scientifique et habilité, à ce titre, à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux.

Abbaye de Grandmont, com. Saint-Sylvestre, Haute-Vienne. Synthèse de l’opération de 2025

Sous la cour de cloître, le mur, fouillé en 2024 et considéré comme antérieur à l’installation des

frères, a fait l’objet d’une datation par radiocarbone. Le résultat est sans appel avec un âge calibré de

584 à 658 ap. J.-C. Une structure de même nature (l. 2 m) a été retrouvée sous la galerie sud, à une forte

profondeur (fig. 1). Dans l’attente des nouvelles datations, plusieurs hypothèses sont envisagées : une

structure de terrassement du flanc sud du promontoire mais une terrasse n’est souvent parementée

que d’un côté ; le témoignage d’un premier monastère mais cela impliquerait un vaste exhaussement

du terrain ; le vestige d’une occupation antérieure. Si cette dernière est vérifiée, nous aurions une

occupation alto-médiévale plus importante que celle envisagée jusqu’alors.

« L’archéogéographie des territoires de l’Oise (2024)

Le CAHMER accompagne depuis 1995 un programme d’études archéogéographiques des territoires de l’Oise. La méthode croise la prospection à vue, l’étude de la documentation de géographie historique en archives (documents écrits et planimétriques) et les autres sources (LiDAR, enquête orale, orthophotographie, archéologie monumentale…). La campagne 2024 s’est concentrée sur sept communes : Baron, Chantilly, Nanteuil-le-Haudouin, Rhuis, Rully, Senlis et Villeneuve-sur-Verberie.

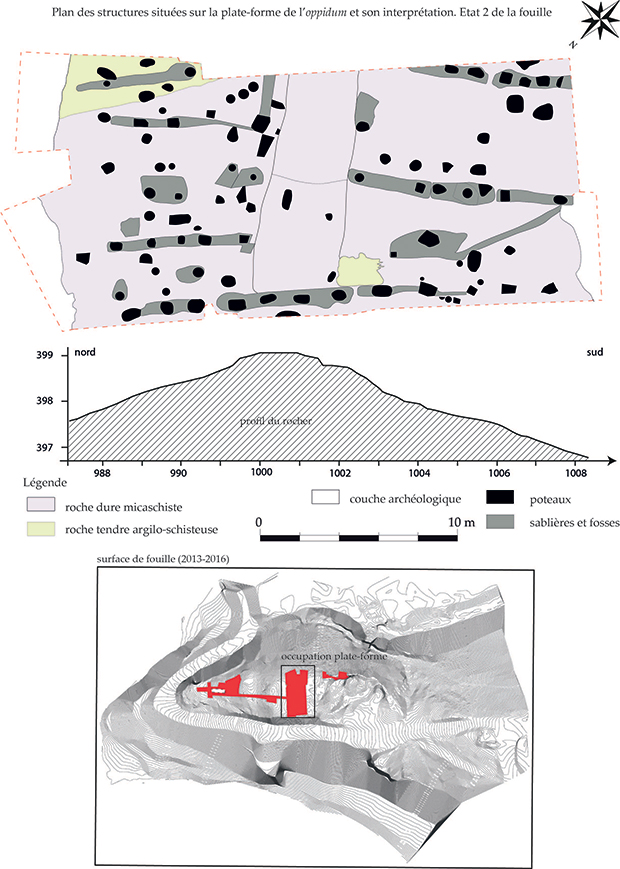

La dernière intervention archéologique de terrain sur l’éperon barré de Murat « Les Tours » (2024)

La campagne 2024 marque la dernière intervention archéologique de terrain sur l’éperon barré de Murat « Les Tours », après une décennie uniquement interrompue entre 2022 et 2023. C’est aussi le début de la troisième autorisation triennale (2024-2026) qui vise à conduire à son terme les analyses et les études des artefacts et écofacts recueillis sur l’éperon, ainsi que ceux du sondage exploratoire au sein de l’aire cimétériale de Murat (48 m²). Les motivations de ce programme scientifique furent de deux ordres. Dans les années 1960, le service vicinal ouvra une carrière de pierraille au sein de l’éperon pour la réfection de la route de Mérignat (D22), depuis la route du Moulin de Murat.

Figure 2. Le tronçon nord du fossé 1084. Vue du nord-ouest

Saint-Dizier Leyrenne (CREUSE). Murat « Les Tours »

Nature de l’opération : fouille programmée ; archéologie du bâti

Période historique :, Haut Moyen Âge, Moyen Âge classique,

Murat, ancien chef-lieu paroissial et seigneurial du comté de la Haute-Marche, est rattaché aujourd’hui à la commune de Saint-Dizier-Leyrenne. Cet habitat est implanté en rebord de plateau à la confluence de La Leyrenne et du Taurion. A une cinquantaine de mètres au nord-ouest des premières habitations, le site étudié occupe l’extrémité de la confluence, dominant d’une trentaine de mètres les deux cours d’eau.

Les derniers numéros HMA :

HMA N° 39 – ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE MONASTIQUE...

Voir la publication

HMA N° 38 – L’ABBAYE ET L’ORDRE DE...

Voir la publication

HMA N° 37 – Fouiller le Moyen Âge....

Voir la publication

HMA N° 36 – Archéologie hospitalière en France...

Voir la publication

HMA N° 35 – Le Cartulaire de la...

Voir la publication

HMA N° 34 – Chanoines réguliers et acteurs...

Voir la publication

HMA N° 33 – Moines et chanoines du...

Voir la publication

HMA N°32 – Les monastères de chanoines réguliers...

Voir la publication